根管治療は時間のかかる治療のため、中期的に数回にわたって治療を行う必要があります。症例や虫歯の位置、また治療の進み具合によって異なりますが、長ければ5〜6回かかる場合もあります。特に感染根管治療(再根管治療)は時間がかかることがあります。

根管治療

Root Canal Treatment

根管治療

Root Canal Treatment

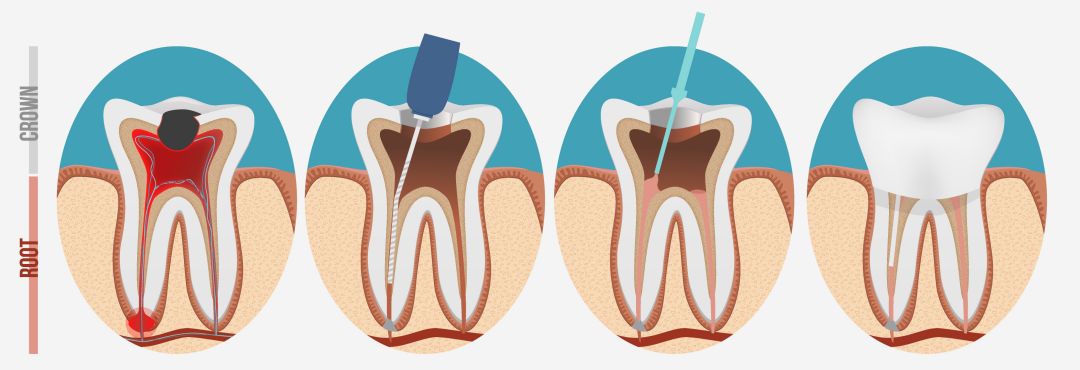

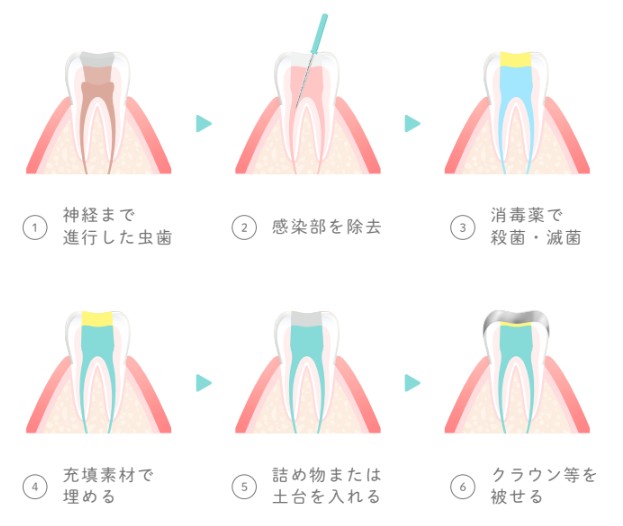

根管治療とは、虫歯により歯の内部の神経や根の先に細菌の感染や炎症を起こした歯の根管内を清掃、消毒し、将来的に再度起こりうる感染を防ぐため、根管に詰め物をする治療方法です。大きく分けて二種類の治療があります。

虫歯が大きく、神経まで及んでいた場合に神経を取り除く処置です。(ズキズキと痛むような急性症状があることが多いです)

過去にすでに抜髄処置を終え、根管治療がなされた歯の根の先に細菌の感染が起こった場合に行う、再根管治療という処置です。(ほとんどは慢性の病気なので、痛みがあることは少ないですが、放っておくと周りの組織が破壊されていきます)

歯髄は神経や血管を介して歯に栄養を届ける役目を担っており、歯髄を失うと歯が弱って寿命が短くなるリスクを高めてしまいます。

これが虫歯の早期発見・早期治療が大切だと言われている理由の一つです。

このような症状がある方は根管治療が必要かもしれません。

1

診察・診断

まずはその歯が本当に根管治療が必要かどうかを正確に診査・診断することが必要です。レントゲン、CT、電気歯髄診などを用います。

2

歯の神経の除去

歯の神経を取り除く処置から始めます。部分麻酔をし、歯を削る機械を使って虫歯を除去しつつ、神経の上に被さっている硬い歯質を削ります。歯質が削れて歯の神経が見えたら、針のような特殊な器具を使って神経を取り除きます。神経が取り除かれた歯は空洞になっているので、そこに薬を入れて仮の蓋をし、時間を置いて根管を消毒の流れになります。麻酔をしているため、ここまでの治療で痛みを感じることはあまりありません。ただし、虫歯がひどく進行している場合など症例によっては、麻酔が効きにくく強い痛みを伴う場合があります。

3

根管を拡大

神経を取り除いて空洞になった根管を拡大していきます。根管は狭く暗いため根管拡大には高度な技術を求められます。治療中に出血がなかなか止まらず、噛むと痛みが出たりする場合もあるため根管拡大には数日かかることもあり、根管拡大だけで2~3回通うケースもあります。

4

根管の充填

根管の拡大が終わったら、次に根管の充填(じゅうてん)を施して根管治療は終了です。根管の充填を行う理由は根管に菌が発生するのを防ぐためです。広げた根管の穴の大きさを測り、根管にぴったり合う根充材を詰めていきます。根充材でぴったり蓋をしないと隙間に細菌が発生してしまうため、減菌体制の中で慎重な治療が必要となります。

根管治療は時間のかかる治療のため、中期的に数回にわたって治療を行う必要があります。症例や虫歯の位置、また治療の進み具合によって異なりますが、長ければ5〜6回かかる場合もあります。特に感染根管治療(再根管治療)は時間がかかることがあります。

当院では歯科用の顕微鏡であるマイクロスコープを導入し、患部を拡大しながら精密に根管治療を行っています。

肉眼では見えにくい部分までしっかり確認できるため「再発リスクが低く・精度の高い治療」が可能になりました。

また必要に応じてマイクロスコープ拡大視野で撮影した動画や画像を患者様にお見せすることで、虫歯や根の病気の状態について視覚的により分かりやすく説明することができます。

難症例に対しては虫歯・根管治療の専門医と連携して治療を行っています。

当院ではラバーダムという「治療する歯だけをゴム製のシートで隔離する器具」を使用しています。

根管治療では、無菌的な環境が成功のカギとなるため、ラバーダムの使用は非常に重要とされています。

根管治療の最後の仕上げとして「根管充填」というものがあり、これは、歯の神経を取ったことにより空洞になった根管内を、緊密に塞ぐことを指します。この隙間を塞ぐことができなければ、これが原因となり数年が経過した時に再び感染してしまうことがあります。一般的には「ガッタパーチャ」と呼ばれる、ゴムのようなもので隙間を塞ぐのですが、根管内は複雑な構造になっていますので、隙間を残してしまうことがあるため、再治療を行うケースが多いのです。

それに対して、「MTAセメント」と呼ばれるものは隙間を塞ぐことができ、かつ、殺菌作用及び強い接着性、歯の組織を再生させる効果があるため、治療後の経過が非常に良好になります。当院では、根管の高い封鎖性、適合性、歯と一体になる再石灰化性を持つMTAセメントを使用しています。

根管治療をする上で、処置を開始する前の診査診断は非常に大きな意味を持ちます。一般に行われているレントゲン検査でもある程度の情報を得ることができますが、立体的に存在している歯と周りの組織を2次元のレントゲンフィルム上で診断するには、情報量に限界があります。当院では難治性の症例に対して歯科用CTを用いて3次元的な情報を得ることで正確な診査診断を行っております。病気の発見はもとより、病巣の大きさ、進行状態や歯根の形態も精密に診査してから治療を行っています。